故事是这样开始的,而这故事过于微小,恍如一朵岸边的浪花,只有此时注目的我还能看到这一瞬的姿态。至于把它写下来,也只是为了自己的记忆罢了。那是爷爷生前最后两年,在和我爸聊天和口述生平的时候,复述自己十岁之前由自己的父亲告知的零星的关于‘老家’的记忆:

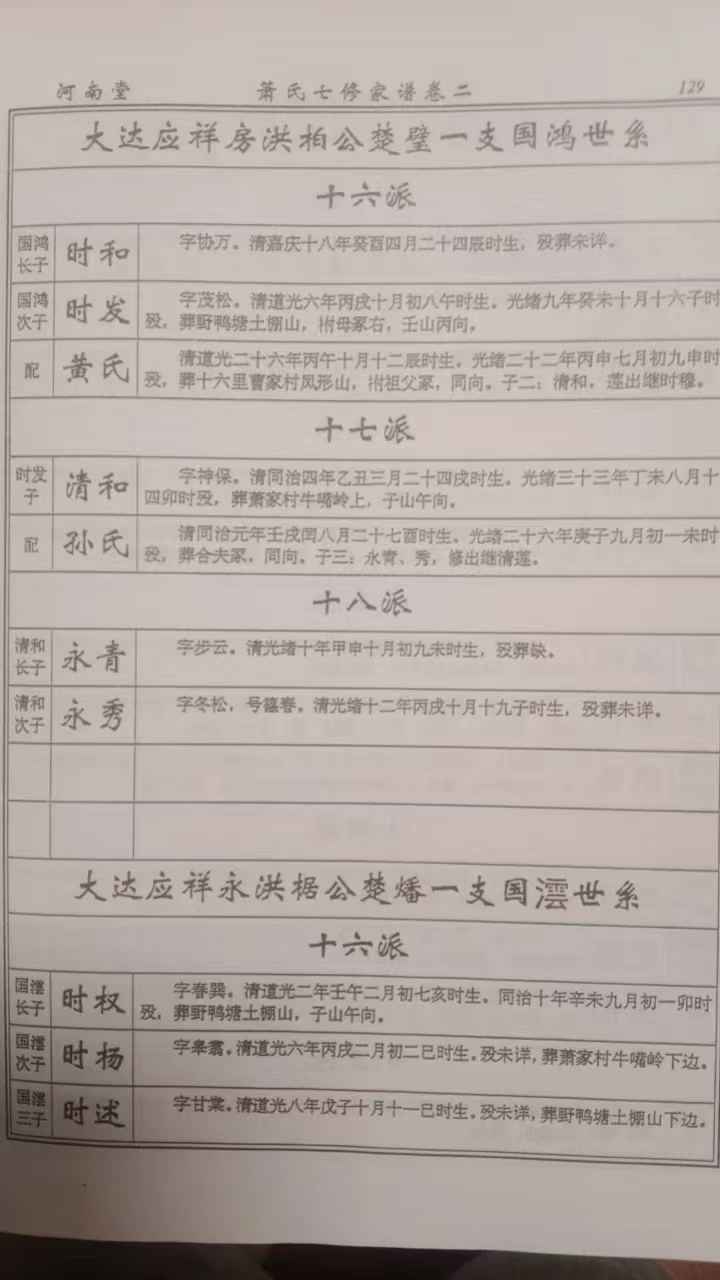

我家祖籍是益阳县(1949年解放前的行政区划),具体地方不太清楚,小地名好像是十八里肖家冲。应该是十八里的肖家冲,是18里还是十八种,我也不晓得不记得了。益阳的街,那时是喊一种一种的,不知是哪个“种”字,那个街是喊的什么种?我就不怎么记得。应该就只有一个肖家冲。如果有机会到了益阳,可以去找找那个地方,找找族长,查查家谱,这也是我多年的愿望。 我爸爸是上了家谱的,我父亲的名字叫肖步云,又名肖省斋,生于1884年。我就不晓得我爸爸在族谱中是什么辈,我是“康”字辈。听说是族谱中最后一个字。我名字可能没上肖家的族谱。我的这个名字是叫肖康福,肖德芝是家里取的名字。一般的人都有两个名字,一个名,一个是字。

从那之后,特别是爷爷去年以九十五岁高龄离世之后,我爸心里就留有一个念想,想帮爷爷还下这个愿:“找找那个地方,找找族长,查查家谱,这也是我多年的愿望。”愿望虽然微小,但是如果沉积久了,也就必然有它的沉重所在,特别是当这个愿望几乎跨越百年。

我爸和我不一样,是一个有执行力的人;与此同时,也从爷爷身上沿袭了对‘仪式感’的坚持。所以,接下来这两年里,他也顺路去过两百多公里外的益阳探访。但是,过程并不顺利。事后我才知道,哪怕是益阳,能查出来的萧氏宗族也有大大小小几十个,光凭着爷爷留下的零星的这点记忆,加上这几十年间,社会变化之快,哪怕是来到了当地,要找到线索也是难上加难:

人事既无联系,街巷也早已改貌,就连地名也早已变了多时,他只能怏怏而归;我爸和我说起这个,也多半只是存下一丝念想,未必抱有多大的期望在心里。可是,事情到了前段时间,忽然有了转机,经过几次兜兜转转、因缘巧合的关系,最终甚至是找到了益阳萧氏宗亲协会,终于在半年之后,我爸在一次外出归来后,接到了电话。终于看到了热心宗亲帮助下找到的决定性的一页族谱:

其中十八派永青,字(虽然实际上是自用名),生辰完全对得上——而爷爷到去世依然‘不晓得’的派号,此时水落石出,‘永’字辈。

而完整的字辈是:高思必至文,彦廷正丹汝,大应洪楚国,时清永康宁,彝训家声振,绵延德泽长,新猷开后起,伟烈迪前光,世业传忠孝,芳规守宪章,相期逢盛治,励志作明夏(良)

也就是说,虽然年纪小,可是爷爷并没有记错,他是“康”字辈,而接下来的几辈,自然就是“宁、彝、训”。

至此,爷爷小小的心愿,算是达成了。

再端详一下,小小一页,区区数百字,一个平凡家族两百年的历史几乎尽在其中。

天祖父天祖母相隔十余年,都在五十多岁去世,分别葬在自己的母亲和父亲身边;高祖父四十多岁去世,之后与七年前去世的高祖母合葬;

而在从爷爷到我父亲的口口相传的故事里,那位曾叔祖永秀,在他八岁的时候就去世了,而事件经过也颇为离奇:仅仅因为头硬,他从小就被叫“铁头”,结果在和同伴的斗气中,为了证明自己的头确实比铁还硬,就死在他用头撞击船上的凸出铁钉钉头之后。这件一百多年前的旧事,听来颇有李元霸的意思,但是,想想八岁的孩子,因为这样的莽撞而丧生,看看自家正好八岁的老二,不由心生怜惜。

而曾祖父,在我爷爷的孩童记忆里,年轻时就开始一直在英国船上跑船,“是在船上做大夫(副)的”,后来离开家乡,移居湘阴一带,现在再想想,很可能一方面是在那里和老家在湘阴的曾祖母成了家,另一方面,湘阴也是后来被迫放开的少数几个内河码头之一;何况所谓海员本来也无根,所谓家,应该也就是妻子和儿女所在的地方吧。

但是,对第一次听到的我来说,生活在内地的普通湖南青年,怎么会去做了英国海船的海员?1900-1930年代的英国轮船,在长江中下游究竟做着什么样的生意?曾祖父的日常工作和所见,又会是什么样子?

完全毫无概念,但是却激起了我的好奇心。

考据湖南近代航运史,作为1898年《长江通商章程》修改的后果,列强取得了中国内河航运的特权:

光绪二十五年(1899),岳阳对外开埠通商。光绪三十年(1904)长沙开埠,翌年(1905)湘潭、常德辟为外轮的“寄泊地”,列强外轮大举入湘,而航政大权又操诸外人,外国商轮、军舰“极长湖内外数百里之延袤,到处游戈自如”。主因在于,一是航权旁落,外国洋轮大量涌入;列强把持海关,喧宾夺主,欺压、扼杀中国民族航运业。二是清朝政府无航运政策,没有发展航运业规划。

长期以来,英国在中国的轮船航运中占据着绝对优势地位。光绪二十六年,英国在中国运输方面的投资,几乎完全集中于航业。几条重要的英商航线总公司均设于香港。以上海为中心的沿海贸易,几乎全在三个公司手中,这三个公司中的两家都是英商公司,即怡和轮船公司和太古轮船公司。英商平时行驶中国水面的轮船,共计80~85只,平均每只轮船约计1500吨,每吨约值美金50元。照此计算,英人所有沿海内河轮船共值美金650万元。加上岸上设备、码头、栈房及轮船公司所有办事处,英人对航业的投资共值美金1000万元。故此,中国对外贸易及各口岸间贸易的总吨数中,英国在航业方面所占的比例,光绪二十五年以前约为60%,该年降至59%,清末大约为41%。换言之,清末时中国贸易中的中外航业,五分之二为英船所操纵。若就沿海贸易而论,50%的航业为英船所有,60%的货物总值为英船所载。

在中国彻底半殖民化的过程中,长江中下游内河航运权(以及海关权)的丧失,无疑是标志性的事件,而岳州的开埠,乃至后来进一步湘阴等内河码头的被迫放开,更加在当时的湖南水面上形成了热闹非凡的场面。

其中美、英、日列强如何勾心斗角的商战,对中国经济民生如何的掠夺,以及后来民族航运企业怎样慢慢的抬头,自有众多的学术研究和记录。

细究当时内河航运的相关贸易,最大宗的进口商品从晚清时期的鸦片、棉织品,到了民国逐渐变为煤油、木材、五金,而最主要的出口商品从丝、茶慢慢向战略物资和工业原料倾斜1,水上诸家公司的货船就这样日夜穿梭在长江及其支流吞吐着这些商品:通过汉口长沙,汉口宜昌(还有汉口常德等)从内地的码头、仓库将从各地收集来的出口物品载上在汉口集中,然后依靠干流的汉口上海航线将物资运送到上海码头仓库进行对外出口贸易;而进口物品同理,由上海吞吐,汉口转运再散入内地各个码头。

而长江贸易的暴利也让这些航线热度一直不退,为当时的中国带来了巨量的贸易逆差。据统计,长江贸易可以占到中国当时全部水运贸易额的2/3以上,高峰期甚至到达84%(1926年);而其中,光上海一个港口,占据全国水运总交易额的50%以上,接下来的汉口占10%以上,而占据1%-5%的有九江、重庆,芜湖,长沙、南京等五地,再往下1%左右自有苏杭、镇江、岳阳等等等等。

而曾祖父成人的时间段,恰恰就与这一过程交叠,而到了他开始谋生之后,更加深度参与其间——他应该就是就职于属于英资的行驶于中国水面的内河轮船的某一艘上。而且,按照记录,当时在城陵矶一带开设轮船站点的英国航司,仅有“太古”,“怡和”两家,特别是到了1900年代之后,除了这两家、日清和当时的招商局之外,其余外资航运公司根本无法挤入竞争过于激烈的长江航运生意。题外话,这两家英国企业都是百年企业,至今依然在,而“太古”这个品牌普通大众也应该耳熟能详,日常咖啡店见到的“太古砂糖”,就是他们家的代表性产品。

按照一些历史记录,虽然在1900年之前,外资轮船上的中国雇员,工作强度、风险以及所受待遇堪称酷烈——民国之后的情况,随着民族航运的崛起,以及国民政府较之清政府相对强的协调和谈判能力,让整个状况则有明显好转,再之后随着时间的推进,到了抗战前夕,最终在长江内河航运上,民族航业从规模和吨位上已经占到了2/3强,开始占据了绝对的优势,这也是后话了,但是,外资船业垄断地位的打破,至少对于改善中国雇员所遭受的歧视性待遇必然有着正面的意义。

而假如把目光锁定到太古和怡和,那么也许真的可以找到曾祖父曾经供职过的船1:

太古轮船公司陆续经营长江的航线、配船艘数及吨位,分述于下:

- 上海汉口线,行经镇江、芜湖、九江各埠,配有“安庆”(4372吨)、“鄱阳”(2551吨)、“大通”(2548吨)、“温州”(3118吨)、“武昌”(3204吨)、“芜湖”(2938吨)、“黄浦”(3204吨)、“武穴”(2938吨)、“吴淞”(3426吨)等9艘轮船。

- 汉口宜昌线,行经沙市,配有“长沙”(2493吨)、“湘潭”(1195吨)、“沙市”(1327吨)等3艘轮船。

- 汉口长沙线,行经岳州,配有“吉安”(1195吨)轮1艘。惟冬季停开,代以小汽船及拖驳。 该公司还有小轮船及拖轮行驶长江航线。计有:上海汉口线,配“朱亭”(207吨)、“镇阳”(144吨)2艘小轮;汉口长沙、常德线,配“长乐”(248吨)、“城陵”(141吨)、“靖港”(250吨)、“君山”(158吨)4艘小轮,其中“靖港”还兼行宜昌;汉口常德线,配“常宁”(251吨)、“常德”(244吨)2艘小轮。拖轮27艘,每艘吨数为150吨至293吨之间,每次均可拖带驳船数艘,航行长江各线。

上述航线分布、运力配备的情况足见太古轮船公司深入侵略长江的迅猛。

怡和轮船复航长江后,陆续在沪汉线上配有“公和”、“隆和”、“德和”等2000至4000多吨的大轮7艘,汉宜线上配有“江和”、“平和”等2000吨上下的轮船4艘,汉口长江湘潭线上也有船只随时分配调用,成为与日商航业、英商太古、中国招商局角逐争雄、经营长江航运的四大巨擘之一。

如果假设曾祖父选择的船只优先考虑会途经家乡——

那么,按照概率而言,显然首选是汉口长沙线。

汉口宜昌线虽然经过岳阳,但是不经过湘阴,假如真的仅仅停泊在岳州,每次回去湘阴,在那个年代也是个很折腾的事情,所以但凡有一点选择余地,我相信曾祖父多少也会优先选择汉口长沙这条线路;

然后,虽然航司的船只安排不会一成不变,同一艘船时不时会有变化的可能性必定存在,但是在信息如此稀少的前提下,我们只能尽力的依靠现有资料来发挥想象力——

对怡和洋行来说,汉口长沙线开得既晚(1904年),投入轮船吨位和数量也远不如太古,与汉口宜昌线的复用非常严重,大轮船只有不到6个月(4-10月)是会分配在汉口长沙线,且频次也并不高(一周一轮),其余时间则是宜昌为主,南下线路则由小船轮替,因此总的来讲,较之太古,怡和洋行的概率是较低的2;

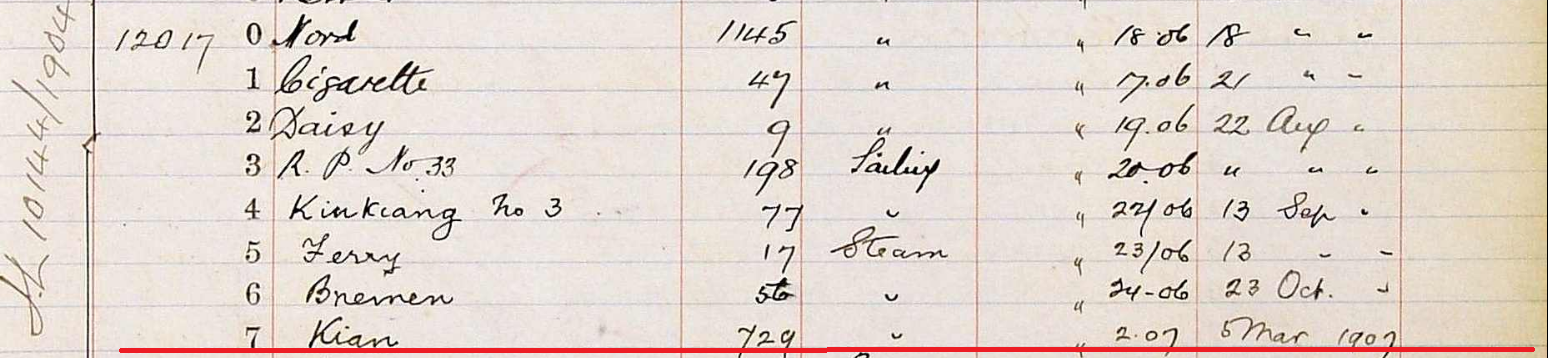

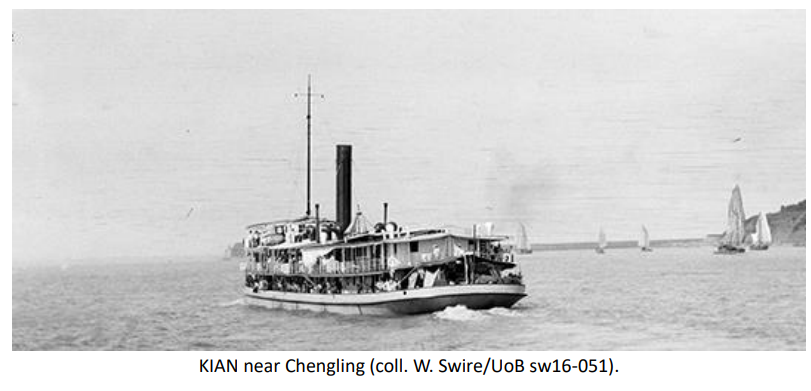

那么,反观太古, 在文献列举的船只中,“吉安”/”长乐”/”城陵”/”靖岗”/”君山”最有可能——但是,除了“吉安”(No.120177) 之外,其余都属于冬季枯水期顶上的两百到一百吨级别的小轮船,也多半不像是需要长期行船情况,而吉安号则可能在冬季枯水期间会转向长江干流的线路,例如,沪汉线和汉宜线——所以,在所有已知的船只中,如果要选一条曾祖父最有可能会搭乘的船,非“吉安“莫属。

之后,按照爷爷的记忆,是由于抗日战争爆发导致曾祖母不再敢在水面打鱼,干脆就一起搬家到了城陵矶,而曾祖父依然在英国船上做事——这里存在一点矛盾之处:日军有条件深入到湘阴,其实是在城陵矶沦陷之后,而且从位置上来说,当日军足以侵扰到湘江流域的居民的时候,城陵矶则绝对不会是个安全的地方。而事实上,按照历史记录,日军第一次侵入湘阴,已经是1939年,即,城陵矶沦陷的次年。所以,爷爷关于这部分的回忆,也许有模糊和混淆的地方。

而我的猜测是,曾祖父之所以带着家人一起搬到了理论上距离前线更近的城陵矶,并非(只)是因为考虑战争的风险,恐怕更重要的是,他所供职的船司,由于各方面原因经营不善,导致业务急剧收缩,从而他不得不更换了航线——如前面提到的,从1931年开始,到抗战全面爆发前的1937年,随着民族企业的崛起,在长江航线上,外资的经营受到了极大的冲击,无论太古还是怡和的经营都出现了非常大问题;太古从1932年开始,怡和从1934年开始,利润急剧下降,长江航线都开始迅速收缩、减配、停摆;因此,首先被影响的肯定是相对来说优先级偏低的支流航线,汉口长沙、常德、湘潭一线的规模势必会最先受到影响;

那么按照爷爷讲述,曾祖父如果依然还是供职于英国轮船,很大的可能性就是去加入暂时受到影响较小的干流航线(或者更有可能的是,原来的船直接更换航线),比如沪汉、汉宜等等;那么这样的话,如果想保持尽可能多的、像以前一样的家庭团聚时间,最好的办法就是让家人搬到干流航线依然必经的城陵矶码头附近——而这也更加符合我前面“大胆”的关于他由于家庭原因会更倾向选择回家方便航线的猜测,让我更有信心了一些。

具体到涉及到的大型船只,我的确可以在各类数据库和历史注册文件里找到(通过CLIP可以找到当时各个公司在伦敦注册的船只信息——处于保险目的,即使是中国国内运营船只,母公司多半会将其中绝大多数船只都在伦敦注册在案,而这些资料都可以在网上找到,有些甚至还可以看到手写原件),而在OldChinaShip这里看到所有那个时期的公司的船只信息,还有照片。看到这些,恍惚才有种这个世界并非完全的草台班子的感觉。

但是,我用尽了办法,也没能再进一步找到各艘船的海员注册信息了,虽然我相信在世界上某一个地方的档案馆里,也许他的名字就记录在案——不过即使真的无法完全确认曾祖父的工作经历,那就不妨再发挥下想象,也许,一百年前的他,恰恰就在这张城陵矶码头不远处拍到的“吉安”号上,同样眺望着家的方向吧——到这一步有着太多的想当然和推测,但是不要期望任何事情都有一个确凿的答案,这点我早已经知晓。

这副绘制了太古的拖轮船驶过岳阳楼时的场景的画更是意外之喜3

太古洋行除了扬子江的主要航线外,支流也有许多业务需求譬如湘江。各家公司的湘江航线都是由汉口转运。譬如太古洋行的汉口、长沙经岳州航线配属「吉安」轮(1,195吨)一艘,冬季停航。汉口、长沙、常德枯水期短程航线配属「长乐」(248吨)、「城陵」(141吨)、 「靖港」(250吨)、「君山」(158吨)、「常宁」(251吨)、「常德」(244吨)、「朱亭」(207吨)、「镇阳」(144吨)等小轮。 怡和的汉口、长沙、湘潭航线经岳州,船只由汉宜线调度。图为太古公司的 「朱亭」号拖轮在湘江的岳阳楼前。

如今写到这里,才忽然意识到,我自己所属的这条血脉,从明朝洪武之后,整整五百多年后,都一直安安分分的留在了益阳梓山冲一带,直到了曾祖父,才终于在时代的浪潮冲击下“不安分的”走出了益阳,成为了最早的一批“外企员工”,来到了岳阳,经历了我爷爷和爸爸两代七八十年之后,又轮到我一下子“流窜”到了更远的杭州——时代和条件不同,演进的速度也自大有不同。

谈到收入,按爷爷的说法,在1920年代,曾祖父每个月能有三十多个银元寄回湘阴家里(对比下面资料记载,也算相符),虽然放在上海生活可能不易(*:当时,上海的单人房租大概10元左右,然后海员个人开销大约13元/月;同期,鲁迅1924年在北京买的四合小院,800元。供参考),可是这个收入在当时的内陆小县城,可以算丰厚了,于是,爷爷也接受了不错的启蒙教育。

在外国轮船上工作的中国海员工人,除了政治上横遭压迫,精神上备受凌辱外,工资待遇上也极不平等。“中国海员与白种海员虽做同样工作,并不能完全得到同等工资,普通是十与二之比”。中国“海员月薪大约十余元至八十元”不等,而“二十元至三十元的最多”。这不过是有限的名义工资,实际上还要从中扣除很多,当时上海等地“即房租一项,每月至少也要十余元,而月薪又有包工头要克扣,日常生活当然万分艰难”。在中国轮船招商局工作的海员工人,也是“收入非常菲薄”,他们的工薪“归买办支配结发……向无开报”,低级船员的每月工资2.8元,仅相当于外国船长最高工资的1%,相当于外国大副最高工资的1.4%,或相当于该局正副坐办与会办最高工资(每月300两银,约折420元)的0.66%。

虽然不确认爷爷听到的“大副”的说法有多确凿,但是如果真是大副或者略低的高级海员的话,至少说明了到了1920年之后,英国海船上的高级职位慢慢的也可以由中国人担任,相应的地位也的确比起1900年代要有所提升;

不过很快长江流域随着日军深入,越来越不太平,情况恶化非常迅速。1938年,曾祖父在城陵矶码头下船时,遇上了日军,被日军枪杀在城陵矶港口,还是同船的工友跑回家里向曾祖母和爷爷报丧,而那时候,我爷爷也仅仅十岁,甚至本应可以去上海讨要的抚恤金(供参考:1927年左右,有资料记载当时约定的因公身亡的海员,抚恤金标准是100元),因为孤儿寡母且兵荒马乱、路途遥远,也只能作罢。家庭的生活也顿时由堪称优渥一下子转入困窘。

在这里有一个插曲。和我爸讨论时,他指出,至少在后来为曾祖父迁坟的时候,丧葬证上写的是1937年,这和爷爷晚年口述回忆的年份是有出入的,而时过多年,究竟是怎么回事,也很让人难以判断。唯独根据早年多个信息源,曾祖父是被日本人在码头枪杀一事时确凿的。

如前所述,对于战争前期处于大后方的湖南来说,因为战争爆发而考虑移居城陵矶,至少也要是七七事变之后,甚至不排除是日军开始对湖南进行轰炸的1937年底之后;而国民政府事实上在开战后不久,最晚不晚于1937年冬天就已经宣布没收了在华日产,湖南境内的日本资产、势力都统统在内,因此,从1937年全面战争爆发到1938年十月日军进攻武汉这段时间,日本人的势力被清理出了湖南,很难相信会有日本人,可以在重兵整备的城陵矶码头随意枪杀英国海船的中国雇员;因此几经考虑,我依然倾向于采信1938年的说法。

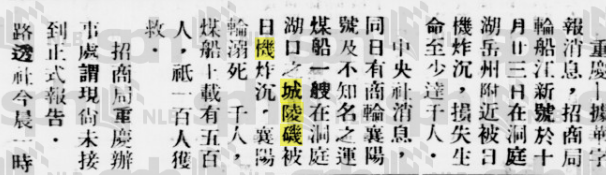

迄今,依然可以找到《南洋商报》在1938年10月25日的报道 洞庭湖口寇機大發獸性商輪三艘被炸沉遭難者達數千人

以及 1938年11月30日的报道:“岳州附近寇軍騷擾居民城陵磯附近有寇艦廿艘”,

而当时岳阳各地被日军轰炸,投放生化武器,入侵惨状远比新加坡报纸报道的要严重。

城陵矶应当是11月10日左右沦陷,日军登陆,这也就是为什么报道中日军军舰能自如的在城陵矶港会合增兵的原因——而在这之前,日军于11月3日汉口沦陷后即宣布对所有国家封锁了长江航线,考虑到实施上的延时和当时日军并没有完全控制洞庭湖以南区域,曾祖父在城陵矶下船遇害的时候,很有可能正是在战况反复的那几天前后。而这一普通船员的死去,在那个人命如草芥的时代,就仿佛随风而去,再也找不到一丝记录的痕迹。

在搜寻过程中,通过这些1938年的老报纸,我可以感受到当时在岳阳长沙一带战况是如何的焦灼拉扯——当然,更要感谢能够备份保存归档这些历史资料的网站和新加坡政府的用心,我读到的这些第一手报道的时候真是头皮发麻,仿佛直面历史,战战兢兢。

简直无法想象留守在家里的曾祖母和爷爷,会是怎样的无助而恐慌。

再之后,爷爷如何的辗转于城陵矶、湘阴、长沙、岳阳在乱世里谋生,直到解放后进了工厂安顿下来,这些故事就已经终于从“所传闻世”到了“传闻世”再到我眼前的“所见世”,那就是可以另外书写的故事了。

看看这段动荡的历史,对于我们每一个人来说,不管遭遇如何,都值得“自豪”,因为能存在于现在,就意味着,你身上的血脉就是从人类肇始一直流传至今,从未断绝的,甚至可以断言,无论贵贱,回眸来处,大抵我们都是来自于同一个源头。

而上文我们所翻找的这看似漫长的一百年,两百年,如果抛到更长的历史维度里,又算什么呢?

往上回溯五百年,洪武年间这一支家族从江西泰和鹅颈大丘迁移到了湖南,其背后应该就是史上著名的“洪武大移民”背景下的“江西填湖广”4,而且在洪武大移民之后,江西移民在湖南氏族中的占比达到了惊人的程度5,如维基百科所述:

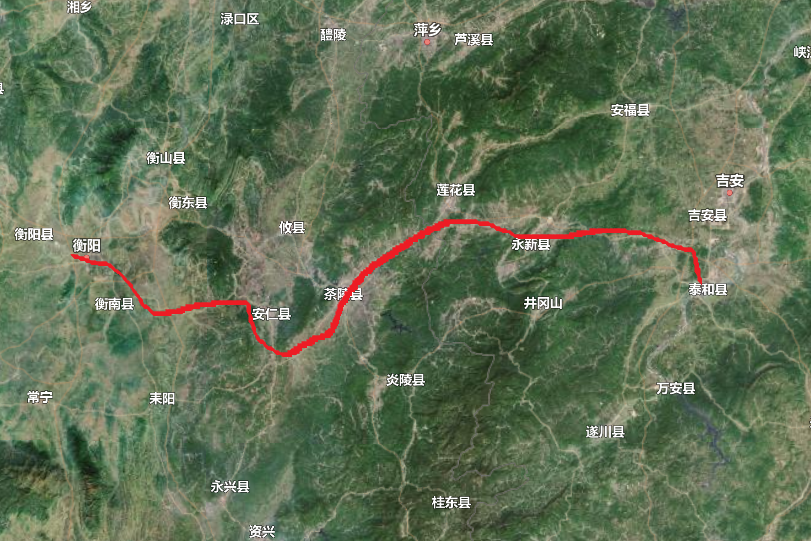

明朝驱逐蒙古人后,为了巩固新政权和发展经济,从洪武初年至永乐十五年,五十余年间组织了八次大规模的移民活动。形成了著名的“江西填湖广”等运动。进入湖南以陆路为主。湘东与赣西之间的幕阜山、九岭山、武功山、万洋山等山脉,是湘江与赣江的分水岭。这些山地之间的谷地就构成了江西移民进入湖南的天然交通孔道。

那是当时朱元璋为了应对多年战乱,尤其是宋元之后人口极其不均衡的状况,动用行政指令将天下人口向内地大规模移民;而恰恰因为大量的江西移民的进入,让湖南人至今依然习惯称呼江西为“江西老表”。

再往前追溯源流,已经很难很难,而且显然时间越早,颗粒越大,越虚无飘渺,不可确信;姑且草草地勾画,与其说是寻求答案,不如说是讲述一个概率罢了:

在江西的这一支“河南堂”萧氏,虽然完全无法推测具体辗转过哪里,不过再前溯五百年,那就是唐朝大批的萧氏前往长安洛阳一带聚集、发展,并且终于慢慢的在河南郡形成气候,最终以望为堂,形成了“河南堂”堂号的时候,那么很大可能性,他们的源头终究是来自于河南郡;

而河南郡萧氏的源头呢?也许他们是来自更早兴旺,号称天下萧氏出兰陵的“南兰陵”(即今江苏常州);也许是其他原本就在河南郡附近其他萧氏家族;也许,有太多也许……

但是,有一点比较确认的是,继续上溯一千二百年,几乎没有疑义的,萧姓最起始的源头,当在萧叔大心, 而庄公十一年/十二年的这段故事,读几遍都不厌倦:

公羊传:

万弑其君接,及其大夫仇牧。及者何?累也。就君多矣,舍此无累者乎?孔父、荀息皆累也。舍孔父、荀息无累者乎?曰:“有!”有则此何以书?贤也。何贤乎仇牧?仇牧可谓不畏强御矣。其不畏强御奈何?万尝与庄公战,获乎庄公。庄公归,散舍诸宫中数月,然后归之。归反为大夫于宋。与闵公博,妇人皆在侧,万曰:“甚矣,鲁侯之淑,鲁侯之美也!天下诸侯宜为君者,唯鲁侯尔!”闵公矜此妇人,妒其言,顾曰:“此虏也。尔虏焉故,鲁侯之美恶乎至。”万怒,搏闵公,绝其腹。仇牧闻君弑,趋而至,遇之于门,手剑而叱之。万臂拣仇牧,碎其首,齿著乎门阖。仇牧可谓不畏强御矣。

左传:

乘丘之役,公以金仆姑射南宫长万,公右歂孙生搏之。宋人请之。宋公靳之,曰:“始吾敬子,今子,鲁囚也,吾弗敬子矣。”病之。

十二年秋,宋万弑闵公于蒙泽。遇仇牧于门,批而杀之。遇大宰督于东宫之西,又杀之。立子游。群公子奔萧,公子御说奔亳。南宫牛、猛获帅师围亳。冬十月, 萧叔大心及戴、武、宣、穆、庄之族以曹师伐之。杀南宫牛于师,杀子游于宋,立桓公。 猛获奔卫。南宫万奔陈,以乘车辇其母,一日而至。

宋人请猛获于卫,卫人欲勿与。石祁子曰:“不可。天下之恶一也,恶于宋而保于我,保之何补?得一夫而失一国,与恶而弃好,非谋也。”卫人归之。亦请南宫万于陈,以赂。陈人使妇人饮之酒,而以犀革裹之,比及宋,手足皆见。宋人皆醢之。

南宫长万简直是出乎意料的勇猛、幼稚、暴躁,可是对鲁庄公的感激溢美和他自‘辇其母’的孝心壮举偏生让人对他没法完全反感,而宋闵公?更加幼稚浅薄,举止失措,敢用南宫长万却不知驾驭之术;宋国之乱实在是迟早的事情——而这样神勇的南宫长万,却被萧叔大心举重若轻,拨乱反正,做为一个大夫,可谓国之支柱,定海神针。

所以,对于萧叔大心,我其实很早就印象深刻,却并没有反应过来他和我有什么关系,直到如今才想起来,他就是萧姓几乎无争议的创姓始祖。这篇文字的思绪于是瞬间又被拉远了千年:

春秋有宋国的宋万之怒,东晋有永嘉的衣冠南渡,唐朝有唐朝的安史之乱,元朝更有中原的十室九空——而更近的抗日战争的惨烈,几乎也是灭种之灾,毋庸赘述;

哪怕不谈这些见于史书的大事,洋洋千年历史,其实太平盛世寥寥无几。任何一个意外,任何一场动荡,都足以让一个家族消失,一段血脉断绝。

不久前,在社交媒体上读到有人拿出钱镠的丹书铁券,感叹钱学森先生一脉得益于此居然可以传承至今,但是,我想说的是,当然是非常非常的了不起,值得尊敬,可是如果就血脉传承这一点而言,活在当下的每一个人,大可不必自惭形秽:何况还是在没有丹书铁券的情况下呢——每一个人都是奇迹。

我这个普通人的祖先们,在快三千年的历史长河里,一定也经过了无数的流转、迁徙、他们也许经历了许许多多见于史书的大事,甚至也许有的真是历史上那些站在舞台中央的帝王将相,当然,更多的应该是安安分分的守在山乡一隅,婚丧嫁娶,生老病死;

可是,在试图构建这些平凡的历史的过程中,我却并不平静,正是因为在设想平凡的先辈们的经历、感受中,许许多多简单的问题却带来了独属于自己的代入感:

天祖母在丈夫死后十多年后离世,选择回到了家乡葬在父亲坟边,是有什么样的缘故呢?

八岁的曾叔祖因为那样的意外早夭,当时的高祖父母该有多么哀痛?而十岁的曾祖父又是会什么样的感受和记忆?

从益阳来到湘阴开始在英国轮船上讨生活的曾祖父,最远究竟去了哪里,至少他早就见过后来我见过的黄埔江吧?是不是有许多的见闻和故事,甚至没来得及讲给懵懂的爷爷听呢?

他在船上还没回家的时候,岳阳已经炮火连天兵荒马乱,他恐怕也是万分焦急想赶回家里,但是不幸撞上了刚刚入侵的日军遇害,弥留的时候,他心里在想着什么呢?

种种疑问,当然无从解答,但这一场浅尝辄止的考据和搜寻,何尝不是属于我自己的马里乌波尔6呢?

光是思考这些问题本身,一种天高地迥,盈虚有数的超脱感,就能把我从营营碌碌的日常生活里拔了出来, 从而更平心静气,更淡然地去挑战那属于我自己的、虽然平凡却独一无二的冒险。